近年、全国各地で豪雨による土砂災害や河川の氾濫が相次ぎ、多くの尊い命が奪われています。

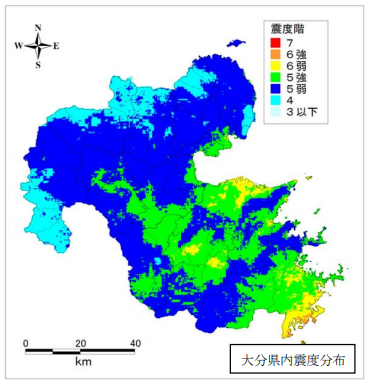

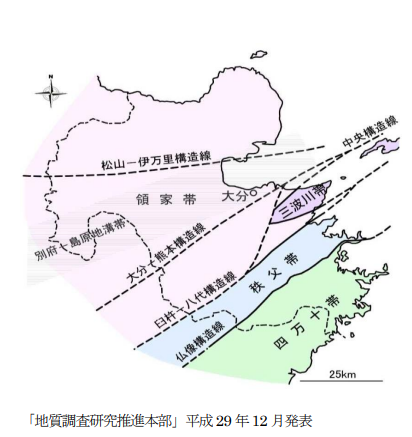

さらに、南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は「80%程度」に引き上げられ、未曾有の被害が想定されています。

これまで大きな災害を免れてきた日出町ですが、防災に対する考え方や備えの度合いは、地域や世代によって大きく異なります。

また、令和6年の能登半島地震・日向灘地震、令和7年のカムシャツカ半島巨大地震など、国内外で続発する大規模地震は、「日出町でもいつ発生してもおかしくない」という現実を突きつけています。

だからこそ今、最大規模の被害を想定し、命と暮らしを守るための万全な備えと行動を町全体で進める時です。

1.地区防災計画とタイムラインの策定

地域が主体となる「地区防災計画」の策定

日出町の防災・減災力を高めるには、行政任せではなく、地域の実情を熟知した私たち自身の手で計画を作り上げることが不可欠です。

そこで私は、町内6行政区(南端・豊岡・日出・藤原・川崎・大神)ごとに、複数の自治区(全75単位)で連合会を組織し、連合会単位で「地区防災計画」を策定する仕組みを提案します。

この計画は、単なる書類ではありません。

地域の危険箇所、避難所、避難経路、要配慮者の支援方法などを住民同士で共有し、災害発生時に即座に行動へ移せるようにする“地域の防災マニュアル”です。

行動を時系列で明確化する「タイムライン」

さらに、各自治区では、この計画をもとに「タイムライン(事前防災計画)」を作成します。

これは、警報や避難情報の段階ごとに「いつ」「誰が」「何をするか」を時系列で明確にし、避難のタイミングやルート確認、避難誘導などを具体的に決めるものです。

地域と行政の二人三脚で進める仕組み

計画づくりは、各連合会が策定委員会を立ち上げ、行政が提供するハザードマップや統計データなどを基に議論を進めます。

内容がまとまれば、行政が集約し、印刷や製本といった作業は専門業者に委託します。

この費用は町が責任を持って予算化し、地域の負担を最小限に抑えます。

同様に、タイムライン作成も委託を活用しながら、地域と行政の二人三脚で進めます。

防災は、災害の瞬間だけでなく、日常からの備えが命を守ります。

地区防災計画とタイムラインの策定は、“自助”と“共助”の力を同時に引き上げ、日出町の「防災の地域力」を何倍にも高める取り組みです。

大きな災害が起きても被害を最小限にとどめ、互いに助け合い、町全体が立ち上がれる体制をつくるために、この提案を実現していきます。